Histoire de Tinchebray

Plan de la page :

► Préhistoire et Antiquité

► La bataille de Tinchebray

► Autres éléments d'histoire

► Le 2nd Guerre mondiale

► Le travail du fer

► Patrimoine & Architecture

► Personnes célèbres

Préhistoire & Antiquité

Sur la Préhistoire, il y a peu à dire en ce qui concerne Tinchebray. Elle a laissé quelques traces à Saint-Jean des Bois, où une sorte de relais semble avoir été établi le long de l'Egrenne. II faut attendre l'arrivée des Celtes en Armorique au IVème siècle avant J.-C. pour constater les premières traces d'un peuplement de la région. Les Gaulois remontent les cours d'eau, quelques-uns empruntent la vallée de l'Orne et s'aventurent le long du Noireau jusqu'à Tinchebray, une zone alors marécageuse, qui se prête à l'aménagement d'une cité lacustre.

Pourquoi Tinchebray ?

Selon les rumeurs, le nom de Tinchebray tirerait son origine de son sol plutôt marécageux, "bray" signifiant boue, limon en vieux français.

Un emplacement stratégique pour les Romains

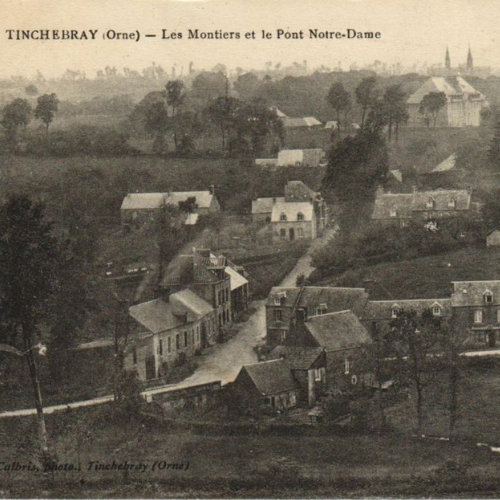

Ce qu'il faut retenir de cela, c'est l'emplacement du Tinchebray primitif, à cet endroit qu'on appelle aujourd'hui le pont Notre-Dame. C'est un fait constant que les premières agglomérations d'hommes se sont toujours constituées au bord de l'eau, même sur une eau peu profonde.

Ce pont était la seule voie d'accès, il assurait également une nécessaire protection. La région était alors une des plus déshéritées de la Gaule, où l'agriculture était encore inexistante. Les Romains ne l'occupèrent que dans la mesure exigée pour le maintien des communications. C'était l'objet du camp établi sur le Mont Saint-Pierre, au pied duquel passait l'une des voies reliant la vallée de la Loire aux côtes de la Manche.

Une évangélisation tardive

Au Vème siècle, les Barbares ne s'y attardèrent pas plus que les Romains. L'évangélisation en fut plus lente qu'ailleurs. La population, essentiellement paysanne, était réfractaire à la religion nouvelle. Saint-Evroult s'y acharne cependant en multipliant les fondations chrétiennes. Aucune trace ne permet de situer dès cette époque l'implantation du christianisme à Tinchebray ; mais elle s'est faite comme partout ailleurs suivant un processus bien connu des érudits contemporains.

Les vocables des églises sont devenus des repères précieux pour les chercheurs. Leur emplacement aussi. Ainsi, on a remarqué que la plupart des églises primitives sont dédiées à Saint-Pierre, et qu'elles sont construites à l'extérieur de l'agglomération lorsque celle-ci est encore païenne. Il semble bien que ce soit le cas de Tinchebray.

Les églises de Tinchebray

Avant l'église paroissiale actuelle existait une précédente église Saint-Pierre, détruite au début du XIXème siècle, dont il est fait mention dans des textes remontant à Guillaume le Conquérant, qui précisent toujours qu'elle était située « près de Tinchebray » (Juxta Tenerchebranum). C'est d'autant plus vrai que jusqu'à la Révolution, cette église est restée le siège de la paroisse réservée aux habitants de la campagne environnante.

Quand le christianisme fut agréé par les gens du bourg, on édifia alors une église dédiée à Sainte-Marie, dont l'emplacement est mal connu, et qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'église des Montiers actuelle. Pour éviter toute ambiguïté, II convient de rappeler que l'appellation Notre-Dame n'est entrée en usage qu'au XlIIème siècle.

Pour en terminer avec la topographie religieuse, II faut retenir que l'église des Montiers est liée à l'histoire des léproseries. Dès le retour des premiers Croisés au Xllème, une grave épidémie de lèpre s'étendit sur toute la France. Mais les établissements hospitaliers construits pour la circonstance, - distincts des maladreries comme II en existait une au voisinage de la Madeleine -, relevaient directement du domaine royal et le restèrent jusque sous Henri II, bien que depuis longtemps il n'y eut plus de lépreux.

C'est pourquoi au XVIème siècle on envisagea de restaurer cette église fort délabrée, qui devint alors l'église paroissiale du bourg de Tinchebray sous le vocable de Notre-Dame des Montiers, et qui le resta jusqu'à la reconstruction de l'actuelle église Saint-Pierre inaugurée en 1835.

La bataille de Tinchebray

Guillaume le Conquérant

Une guerre entre héritiers

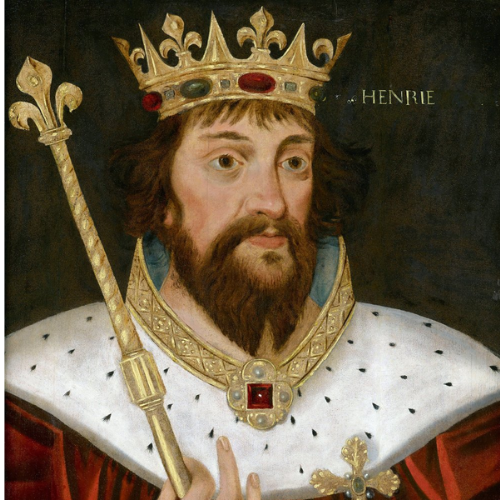

La bataille de Tinchebray met fin à une longue période de querelles entre les héritiers de Guillaume Le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. À sa mort, en 1087, la Normandie avait été attribuée à Robert II Courteheuse, son fils aîné. L'Angleterre revient à Guillaume II Le Roux, son fils cadet. Henri Beauclerc, le plus jeune, devait se contenter d'une somme d'argent. Mais la mort prématurée de Guillaume et les maladresses de Robert servirent les ambitions de Henri Beauderc, qui n'eut de cesse de reprendre la Normandie à son frère et qui s'approprie l'Angleterre.

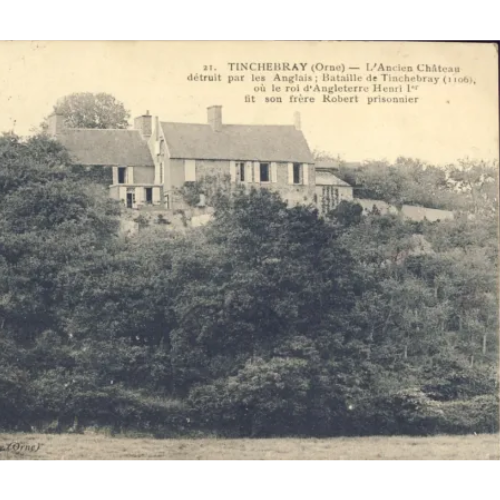

Le siège du château de Tinchebray

En septembre 1106, Henri Beauclerc assiège le château de Tinchebray, tenu par des partisans de Robert. Même si le lieu du combat n'a pu être identifié de façon certaine - on présume que ce fut à l'ouest et au nord du Château - bien que les chroniqueurs de l'époque ne s'accordent ni sur certains aspects de la tactique militaire, ni sur les effectifs, ni sur le nombre de morts.

Henri 1er Beauclerc

La victoire d'Henri 1er

La bataille de Tinchebray est aux yeux des historiens, intéressante à plus d'un titre. Elle est un modèle de l'art militaire au Moyen Âge (notamment par la prépondérance numérique des fantassins).

Cette bataille a une importance historique considérable dans la mesure où le vainqueur, Henri 1er Beauclerc, reconstitue à son profit le royaume anglo-normand créé par son père.

Les vestiges de la bataille de Tinchebray

D'un point de vue plus modeste, celui de la tradition locale, la bataille de Tinchebray a laissé des traces que l'on trouve notamment dans les lieux-dits :

Le Champ Henriet (à l'emplacement de l'actuel champ défaire),

Les Croix (édifiées sur les sépultures de trois chevaliers tués au cours du combat),

La Prise (lieu de la capture de Robert Courteheuse),

Le ruisseau du Traître (en référence à la fuite de Robert de Bellême)...

Robert Courteheuse

Autres éléments d'histoire

Une activité industrielle et artisanale dense

Après la bataille de Tinchebray, et jusqu'à la fin de l'ancien régime, l'histoire de Tinchebray se fait discrète. Comme l'ensemble de la Normandie depuis 1204, Tinchebray vit à l'heure française. Le bourg est le siège d'un bailliage royal et d'une vicomtesse. Une grande partie de sa population est composée d'hommes de loi (avocats, huissiers, tabellions ... ).

À ce visage original s'ajoute celui d'un centre artisanal très actif et diversifié déployant le travail du fer, celui d'un centre de commerce dont les marchés hebdomadaires et les foires annuelles sont très fréquentés. Le village vit d'une agriculture céréalière et d'activités artisanales variées.

Guerre de 100 ans et révolution française

Dans l'histoire régionale, le nom de Tinchebray n'apparaît notablement qu'à deux occasions.

Durant la guerre de Cent Ans (fin XlVème siècle, début XVème), le château est occupé par les Anglais et démoli sur ordre du roi de France. La Chapelle Saint-Rémy est fortifiée.

Durant la Révolution française, Tinchebray, qui a pris parti pour la République, est assiégée et incendiée par les troupes royalistes du Comte de Frotté, en 1796.

Tinchebray pendant la 2nd Guerre mondiale

Epargnée par les bombardements de la bataille de Normandie en 1944, Tinchebray a eu la chance de conserver le charme médiéval un peu sévère des monuments, des rues, des maisons des siècles passés. La ville comptait autrefois une piscine olympique, construite en 1943 par Étienne Mermier, grand industriel à Tinchebray.

Le travail du fer à Tinchebray

Un endroit idéal pour l'industrie du fer

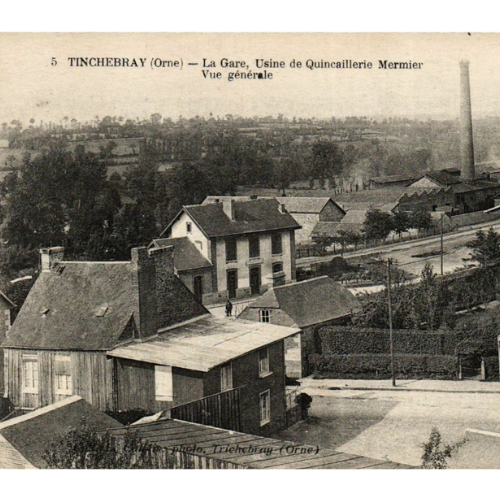

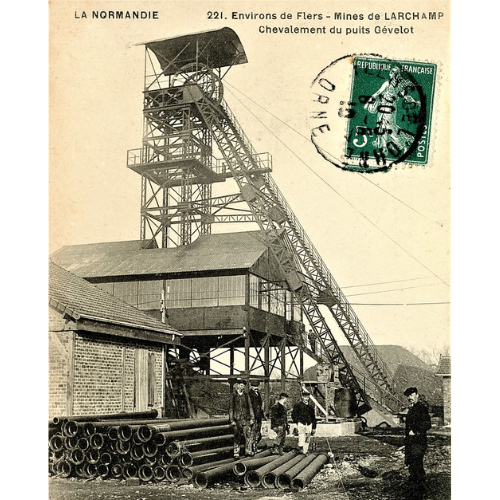

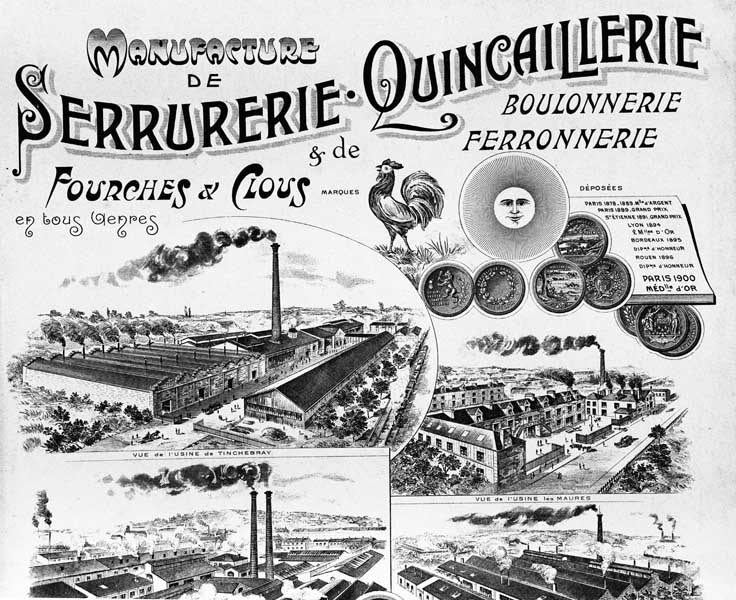

La région de Tinchebray a été très tôt, probablement dès le Moyen-Âge, une région d'artisanat très diversifié (textile, cuir, bois, papier, nacre, corne... ). En effet, en l'absence de voies de communication, sa situation géographique l'a contrainte, à produire surplace tous les objets nécessaires à la vie. Aux XVIème et XVIlème siècles, des documents locaux témoignent de la présence de forges à clouteries et charbonnières. Ce sont ces forges qui favorisent l'essor de l'artisanat du fer dans la région. La métallurgie du fer a pu se développer car toutes les conditions nécessaires à ce type d'industrie se trouvaient réunies : grandes forêts (pour le combustible), proximité des gisements de minerai (pour la matière première), rivières et ruisseaux bien alimentés (pour la force motrice).

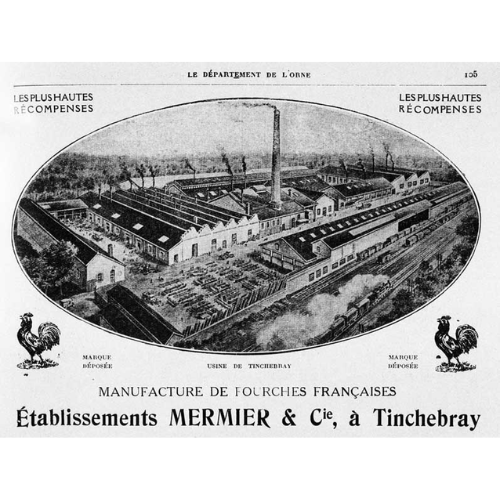

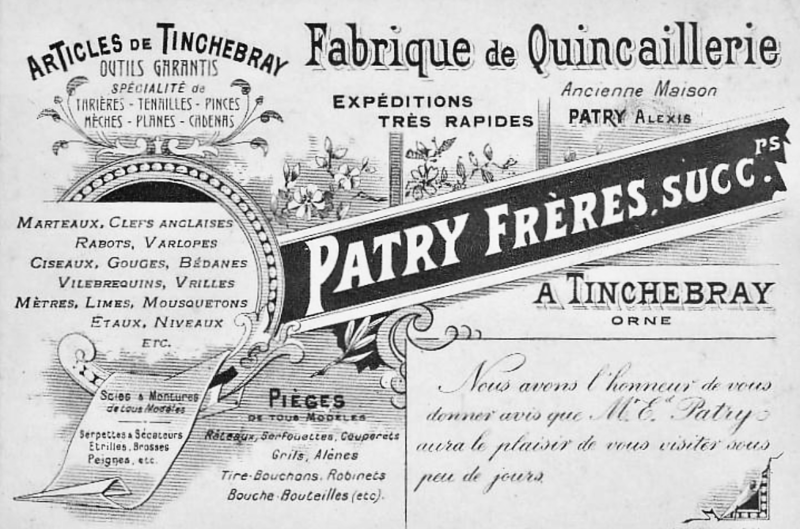

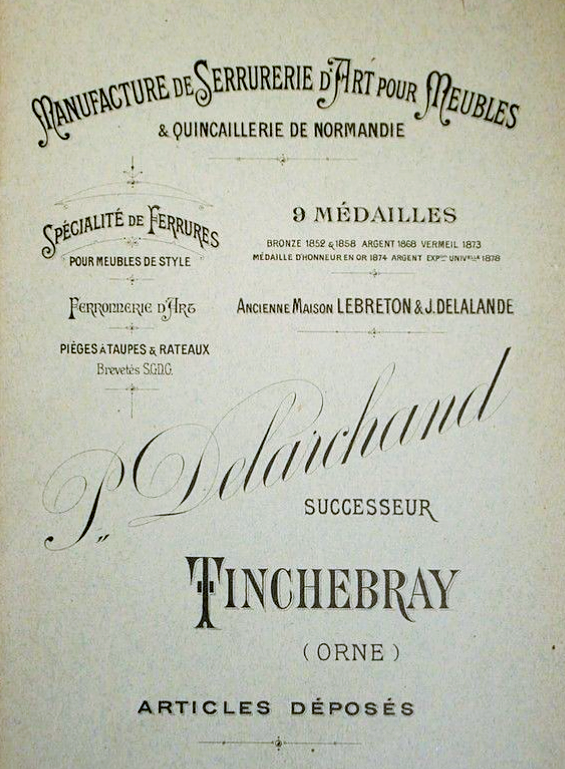

Des manufactures de renom

Les artisans du fer comprenaient : les forgerons, les serruriers, les cloutiers, les plégiers, les vrilliers, les fabricants de mèches, les romainiers, les ferronniers d'art... Au début du XXème siècle, plus de 2000 ouvriers travaillaient le fer dans des entreprises familiales qui, pour la plupart, ont été fondées dans la moitié du XXème siècle. Aujourd'hui encore, les entreprises de quincaillerie de Tinchebray commercialisent, en France comme à l'étranger, tous les objets issus de ce long savoir-faire.

Patrimoine & Architecture

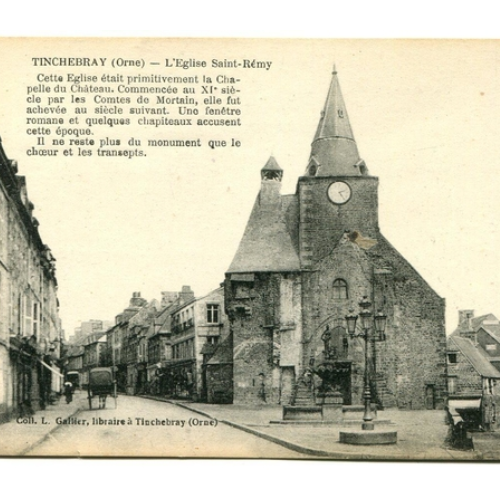

La chapelle Saint Rémy

Située au cœur de la cité, elle a été édifiée dans la partie formant la première enceinte du château fort, suivant le style roman du XIème siècle. La chapelle servit en 1796 de bastion aux républicains, contre les chouans du Comte de Frotté.

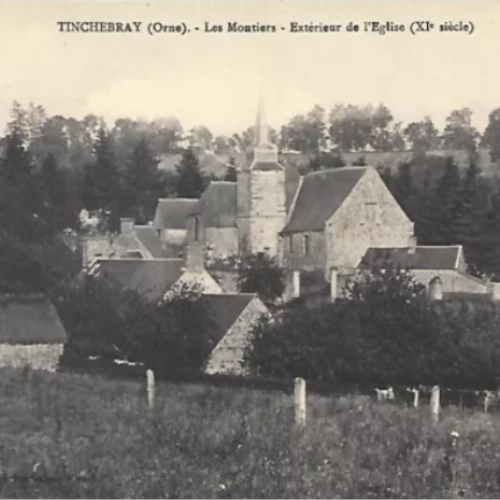

L'église Notre-Dame-des-Montiers

Située à l'emplacement de la "bastille" construite par Henry Beauclerc pour tenir en échec le château, cette église date de la fin du XVème siècle. Le clocher carré est situé sur le flanc nord, voûte de lambris sur poutres sculptées, bancs à dossier en fuseaux.

La chapelle Sainte-Marie

La Chapelle construite en 1860 possède une nef dont la ligne et l'élan sont élégants. Trois belles rosaces ornent les tympans de la façade et du transept. Cette chapelle était l'axe de symétrie de deux ailes qui formaient à elles deux le Collège. En 1904, le combisme expulse les religieux de France et en 1909, l'aile ouest reste au Collège et l'aile est devient une chocolaterie.

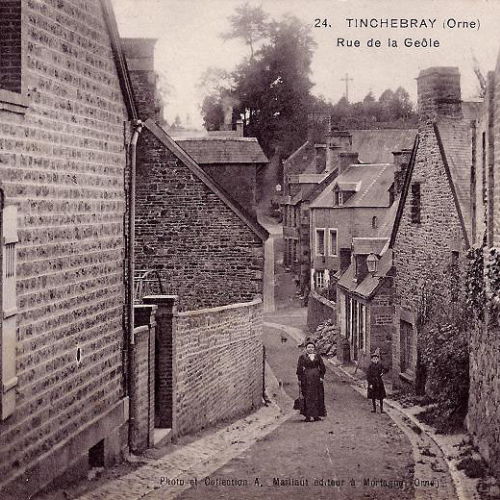

Le vieux lavoir

Ce lavoir date de l'époque médiévale. Situé dans le vieux Tinchebray, celui de la rue de geôle reste le témoignage de ce passé.

Grâce à la volonté municipale en 1991, il fut décidé de le remettre en état, il enjolive dorénavant l'accès au plan d'eau.

La prison royale

La prison royale date du 17e siècle. Aujourd'hui transformée en musée, elle est dans un état de conservation exceptionnel. Le musée conserve également divers objets témoignant de la richesse industrielle et artisanale du Tinchebray d'autrefois.

La fontaine de Montpensier

En 1608, Henri de Bourbon, comte de Mortain, décède en laissant un riche héritage à sa fille unique, Mademoiselle Marie de Montpensier. Celle-ci fera don de la fontaine à la commune, afin que ses habitants puissent s'y approvisionner pour leurs besoins quotidiens.

Personnes célèbres

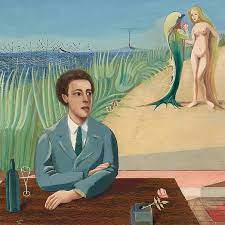

André Breton

André Breton est né en 1896 à Tinchebray dans l’orne. C'est un scientifique poète dans l’âme.

Étudiant en médecine, il se passionne pour les théories de Charcot et de Freud. En 1919, il publie ses premiers poèmes, et rejoint le mouvement Dada aux côtés de Tristan Tzara, qu’il ne tarde pas à juger trop négatif. Par le biais de l’écriture automatique, il propose un renouvellement de la littérature.

En 1924, paraît le premier Manifeste du Surréalisme. Ce premier ouvrage engage une attitude poétique face à la vie, une volonté de changer le mode de pensée de l’Homme, la société elle-même, un affranchissement de l’être des structures morales qui l’asservissent depuis l’Antiquité. Une nouvelle conception de la littérature en découle, qui influence grandement d’autres arts comme la peinture, le théâtre et le cinéma.

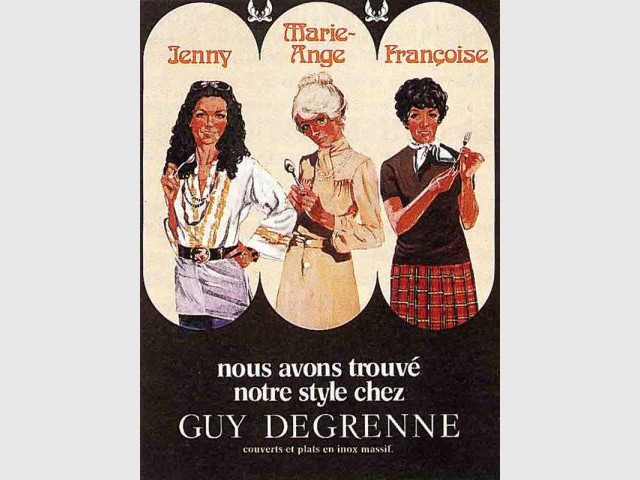

Guy Degrenne

Guy Degrenne est un industriel français, né le 3 août 1925 à Tinchebray, décédé le 7 novembre 2006 à son domicile de Granville. Il est le fondateur du groupe industriel Guy Degrenne, fabricant renommé de couverts, seaux à champagne, plats, et autres articles culinaires en acier inoxydable.

Après des études au collège Sainte-Marie à Flers (Orne), au lycée Saint-Joseph à Caen, puis à l'ESSEC, (Guy Degrenne reprend la forge de son père en 1948, à Sourdeval. Il rencontre le succès en lançant des couverts en acier inoxydable, dont le métal provient, dit-on, du blindage des chars détruits de la bataille de Normandie. Son ambition est de démocratiser les couverts en acier inoxydable. En 1958, Guy Degrenne développe une activité de platerie, puis se lance, en 1963, dans les couverts haut de gamme. En 1967, il transfère une partie de ses activités dans une nouvelle usine à Vire (Calvados), toujours dans la Vallée des alliages, et emploie 600 salariés dans une usine de 35 000 m².

En 1978, il assoit définitivement sa notoriété auprès du grand public par une publicité, mettant en scène un proviseur prédisant à un jeune Degrenne, en cancre de la Communale surpris en train de dessiner des fourchettes et des couteaux dans les marges de ses cahiers d'écolier « Ce n'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie ». Une mise en scène très réussie, quoi que peu conforme à la réalité, Degrenne étant diplômé d'une grande école.

Guy Désert

Guy Désert, né le 12 décembre 1923 à Tinchebray et mort le 8 février 2004 à Flers, est un artiste peintre local. Il était inscrit à la Maison des Artistes et vivait à Tinchebray où il avait son atelier.

Autodidacte, Guy Désert peint surtout des paysages mélancoliques, avec des ciels bas et gris, de la neige, du brouillard, du crachin, des flaques d'eau ou du soleil couchant. Il peint des scènes vivantes et poétiques.

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes